上善若水,水善利万物而不争。—— 《道德经》

真正的架构师如水一般,不是站在高处发号施令,而是流经组织的各个层级,连接断层,填补空隙。他们不追求成为最聪明的人,而是让每个人都变得更聪明。这种赋能的涟漪效应,最终汇聚成推动整个系统前进的力量。

这是我几个月前观看的 NDC 演讲《Thinking like an Architect》(https://www.youtube.com/watch?v=xtxfrxf0mfE)的总结。Claude Code 负责撰写初稿,我负责审校和提供更多视角。

引言:架构师到底是什么?

在技术会议上,我们经常谈论架构 —— 分布式系统、解耦设计、各种模式和原则。我们自认为了解什么是架构,但如果你问三个不同的人「什么是架构」,你很可能会得到三个截然不同的答案。

更有趣的是,当我们把目光转向「架构师」这个角色时,困惑变得更加明显。架构师究竟是什么?是名片上的头衔吗?是那个做所有决定的人吗?是比其他人更聪明、更有经验、头发更白的那个人吗?

让我们从一个根本性的误解开始:架构师应该是做决定的人。

这个观点看似合理 —— 毕竟,架构师通常更有经验,视野更开阔。但仔细思考就会发现问题:那些在项目一线、需要承担决策后果的人,难道不是更适合做决定的人吗?一个坐在别处的「神谕者」,无论多么聪明,都不可能拥有团队成员那样的上下文理解。

核心理念:从决策者到赋能者

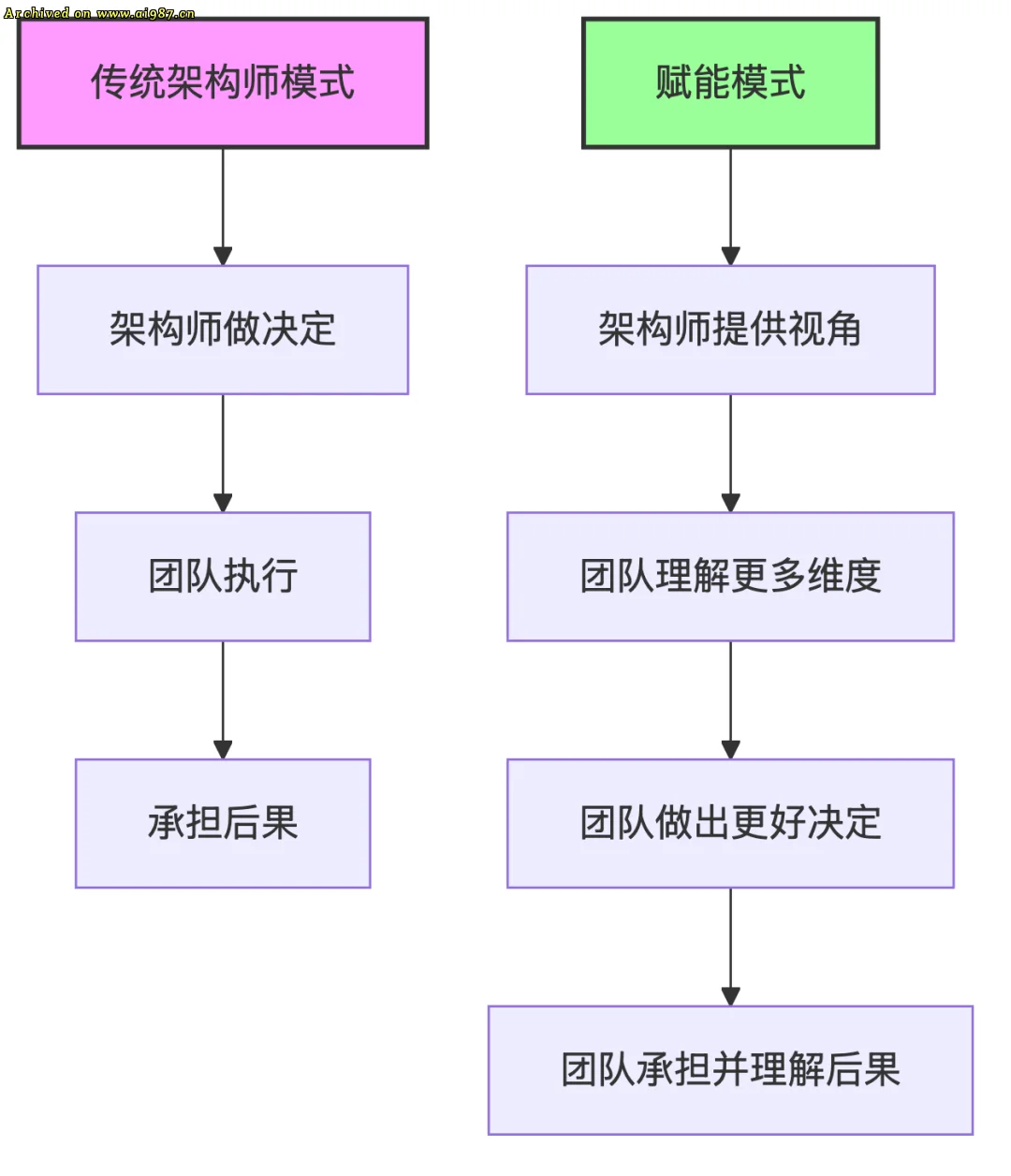

如果架构师不应该替团队做决定,那他们应该做什么?答案既简单又深刻:帮助团队做出更好的决定,让他们变得更聪明。

这个转变意味着什么?想象一下这样的场景:

这不仅仅是一种工作方式的改变,更是一种根本性的价值观转变。架构师成为了 赋能者 —— 他们的价值不在于个人的智慧有多高,而在于能让多少人变得更有智慧。这种乘数效应,最终会产生雪崩般的积极影响。

第一个维度:跨层思维 —— 连接组织的不同层级

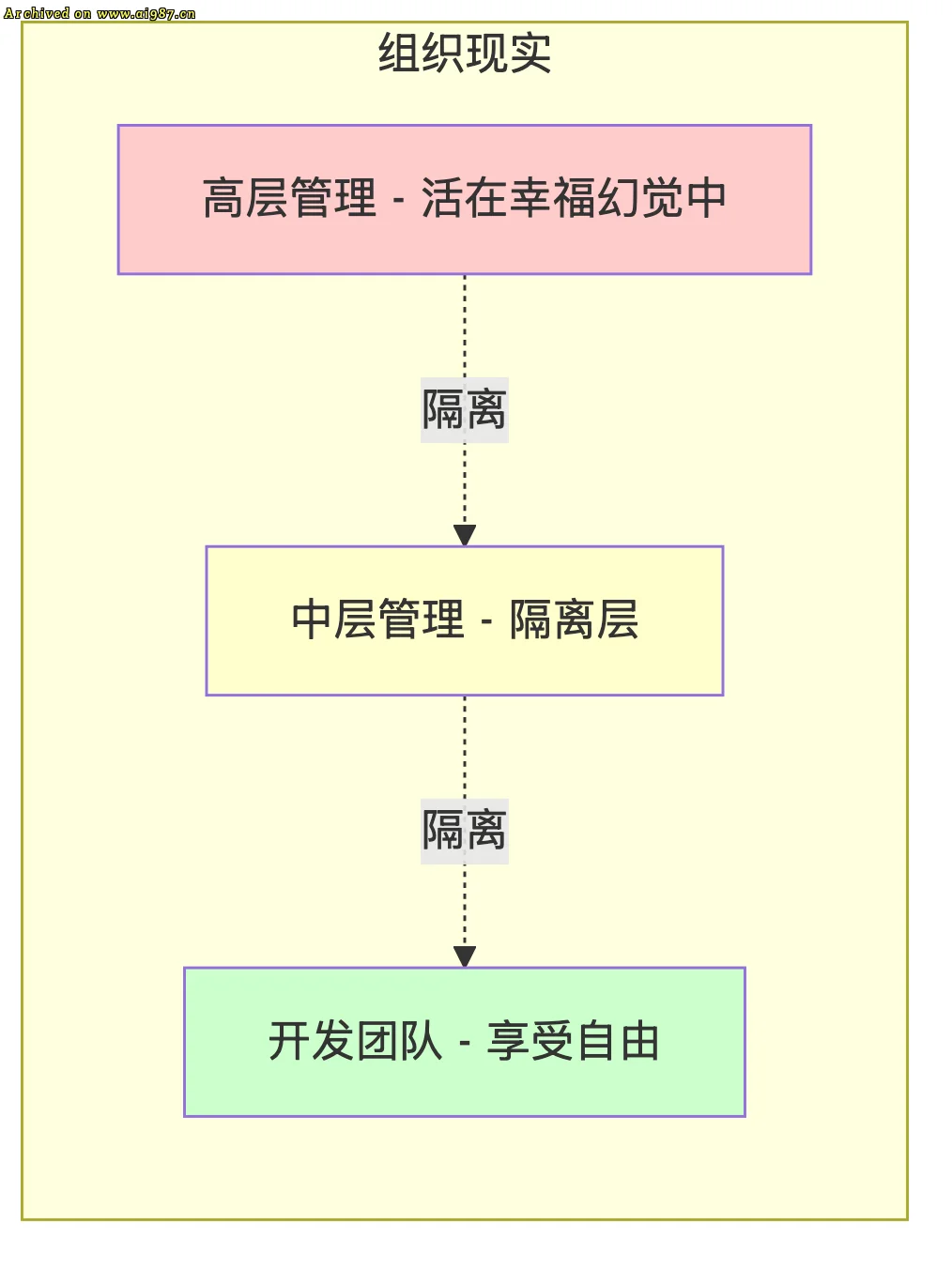

大型组织就像一座摩天大楼,不同的人工作在不同的楼层:

- 顶层(Penthouse):董事会和高管层,制定战略决策

- 中层(Middle Floors):中层管理,负责协调和传达

- 底层(Engine Room):开发团队,实际构建系统

问题在于,这些楼层之间经常是断裂的。

这种「松耦合」看起来让每一方都很满意,但对组织来说是灾难性的。开发团队做的事情可能与公司战略毫无关系,而高层制定的战略可能在技术上根本无法实现。

架构师的跨层能力

架构师的价值不在于他们的级别有多高,而在于 他们能连接多少个层级。架构师需要在组织的不同层级间灵活穿梭,理解每一层的语言、约束和目标。

但这里有一个关键原则:架构师的存在不是为了在不同层级见人说人话、见鬼说鬼话。架构师真正的价值在于翻译和连接:

- 将技术约束翻译成业务影响

- 将业务需求翻译成技术要求

- 让每一层都理解其他层的真实情况

你是否想过,为什么架构师应该写代码?不是为了高效地产出代码,而是为了保持与现实的连接。就像我们挖隧道,如果隧道的两端没有对准,挖得再快也没用。架构师们需要时不时拿起铲子,感受一下隧道的方向,确保两端真的能够对接。

第二个维度:隐喻 —— 让复杂变简单

我们面对的技术世界极其复杂:分布式、云原生、事件驱动、异步、机器学习…这些概念对于非技术人员来说就像天书。你不能走到高管面前说:「我需要更多资金来为 Kubernetes 集群配置 Jaeger 追踪系统」,他们会一脸茫然。

隐喻的实际应用

让我们看几个强大的隐喻示例:

1. 汽车隐喻系列

抽象泄露:美国人把油门踏板叫「gas pedal」(汽油踏板),这是个糟糕的抽象 —— 电动车就没有汽油。更好的抽象是「accelerator」(加速器),它描述的是功能而非实现。

// 好的抽象:描述意图而非实现trait Accelerator {fn increase_speed(&mut self, amount: f32);}// 糟糕的抽象:暴露了实现细节trait GasPedal {fn inject_more_fuel(&mut self);}

平台思维:汽车平台的概念 —— 多个车型共享同一个底盘和核心组件。这完美类比了软件平台的价值。

光环产品:某些云服务就像仰望 U8 —— 每个人都喜欢,但服务商真正的收入来自于「秦 Plus」和「汉」这样的实用服务。

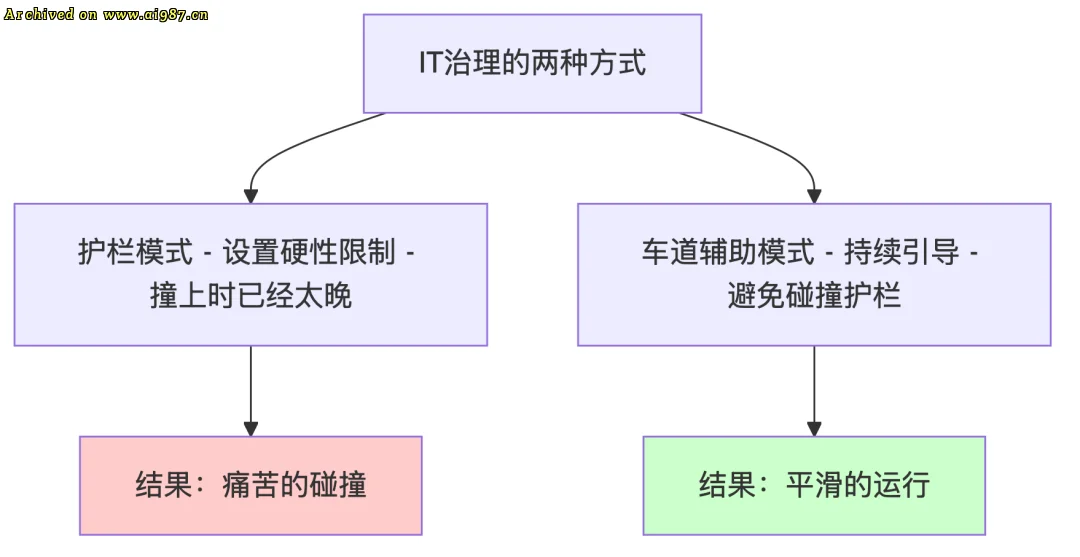

2. 火车隐喻:自动纠偏 vs 硬性限制

火车车轮如何保持在轨道上?不是因为轮缘,而是因为车轮的锥形设计使其自动居中。这给我们的启示:

架构启示:不要只设置「护栏」(硬性限制),还要提供「车道辅助」(自动引导机制)。比如:

- 不只是代码审查(护栏),还要有自动格式化和强大的 linter(车道辅助)

- 不只是部署失败回滚(护栏),还要有持续的健康检查和自动化测试(车道辅助)

3. 蒸汽机隐喻:转型的本质

传统企业看到敏捷的竞争对手,第一反应是「烧更多的煤」—— 加班、加压、加人。但这只会导致「锅炉爆炸」。真正的转型需要更换引擎 —— 从蒸汽机换成电动机。

隐喻的深层价值

隐喻不是可爱的小故事或修辞技巧,它们的真正价值在于:让听众能够在自己熟悉的领域中思考,得出相同的结论。

当你说「我们需要车道辅助,而不只是护栏」时,即使是非技术背景的高管也能立即理解:预防比补救更重要,持续的小调整比最后的大碰撞更有效。他们甚至可能自己得出结论:「那我们应该投资自动化测试和持续集成!」

第三个维度:多维视角 —— 架构师的超能力

想象一个简单的架构图:四个盒子,三条线。普通人看到的就是四个盒子和三条线。但架构师能看到什么?

- 分层架构:关注点分离的体现

- 依赖关系:组件间的耦合度

- 可替换性:每一层都可以独立演化

- 性能影响:每增加一层都有开销

- 变更传播:修改如何在层间传递

我们能就这个简单的图讨论 20 分钟!这就是架构师的独特视角 —— 在简单中看到复杂,在复杂中找到简单。

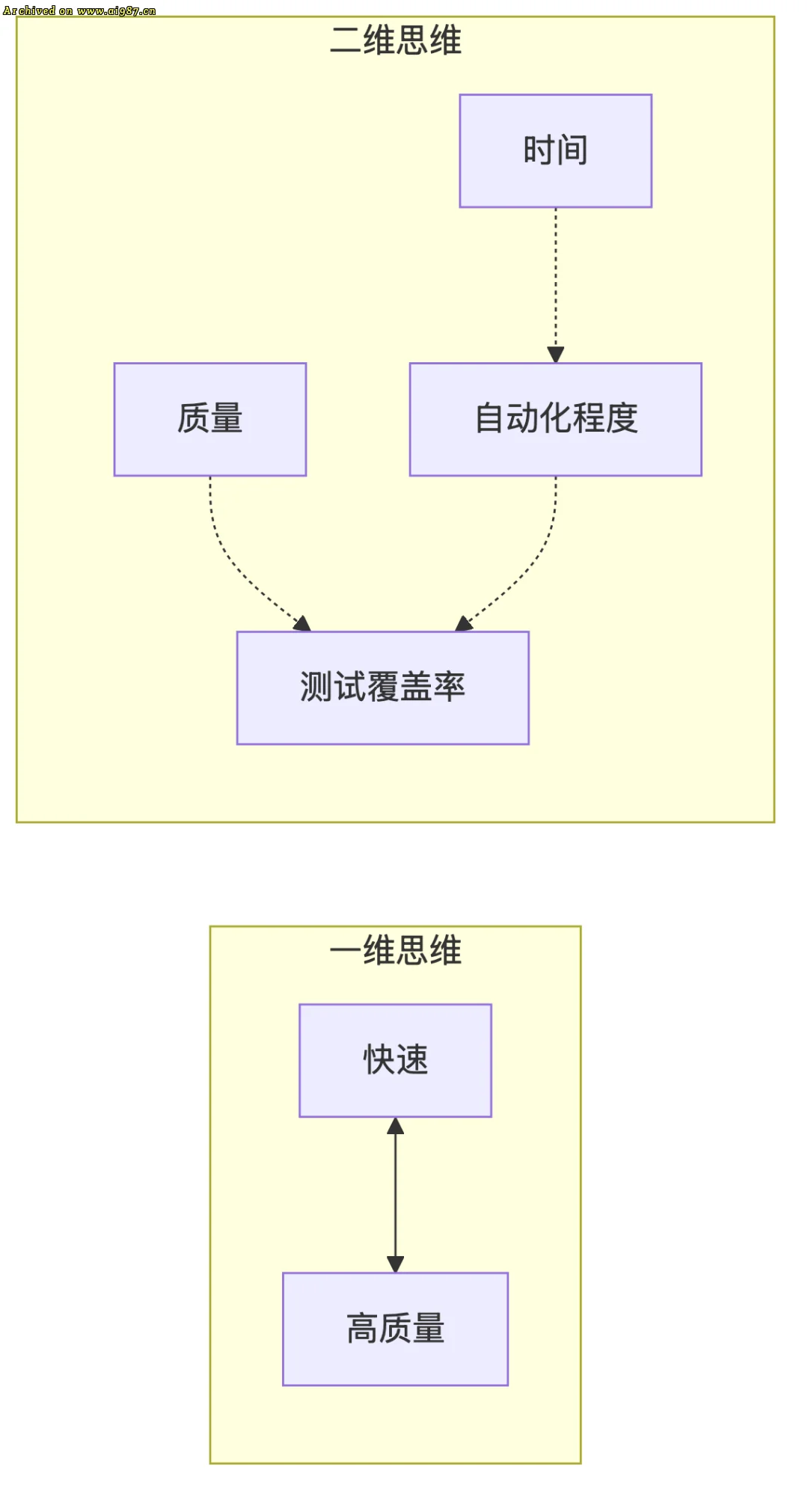

多维思考:打破二元对立

现实中经常出现这样的争论:

- 「我们应该缩短项目时间!」

- 「但我们不能牺牲质量!」

两方各执一词,永远无法达成一致。为什么?因为他们在一维空间中思考 —— 时间和质量被视为对立的两端。

架构师的价值在于引入新的维度:

- 时间和质量不是对立的:通过测试驱动开发,可以同时提高速度和质量

- 成本和性能不是对立的:通过更好的算法,可以用更少的资源获得更好的性能

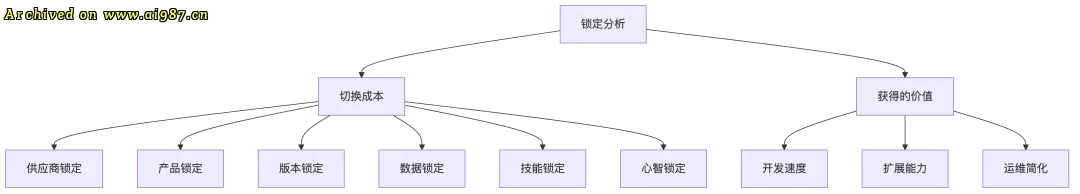

锁定(Lock-in)的多维分析

让我们看一个具体例子:云服务的「锁定」问题。

传统观点:使用云服务会被锁定,这很危险。

架构师的多维视角:

关键洞察:

- 锁定无处不在:即使是开源软件也有版本锁定(记得 Python 2 到 3 的痛苦吗?)

- 心智锁定最危险:当你开始用供应商的术语思考架构时,你已经被锁定了

- 锁定是可管理的风险:关键是理解风险并做出明智的权衡

第四个维度:强化中间论证 —— 架构师的艺术

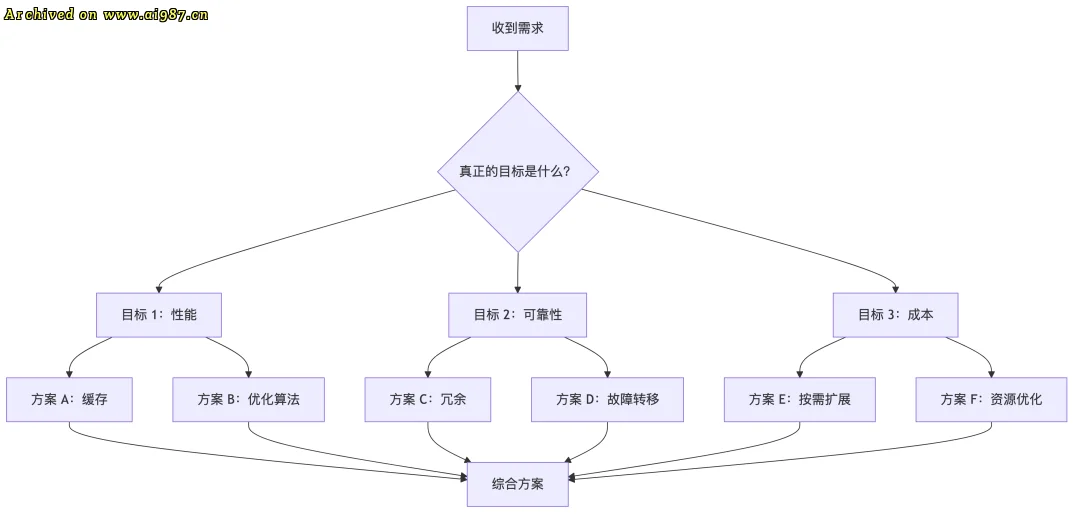

当面对「我们需要 API 管理标准」这样的需求时,架构师的第一反应不是选择工具,而是分解问题:

- 这包括消息队列吗?

- 事件流算在内吗?

- 同步和异步 API 是一回事吗?

- 内部和外部 API 需要相同的治理吗?

通过分解,一个决策变成了多个独立的决策,解决方案空间急剧扩大。

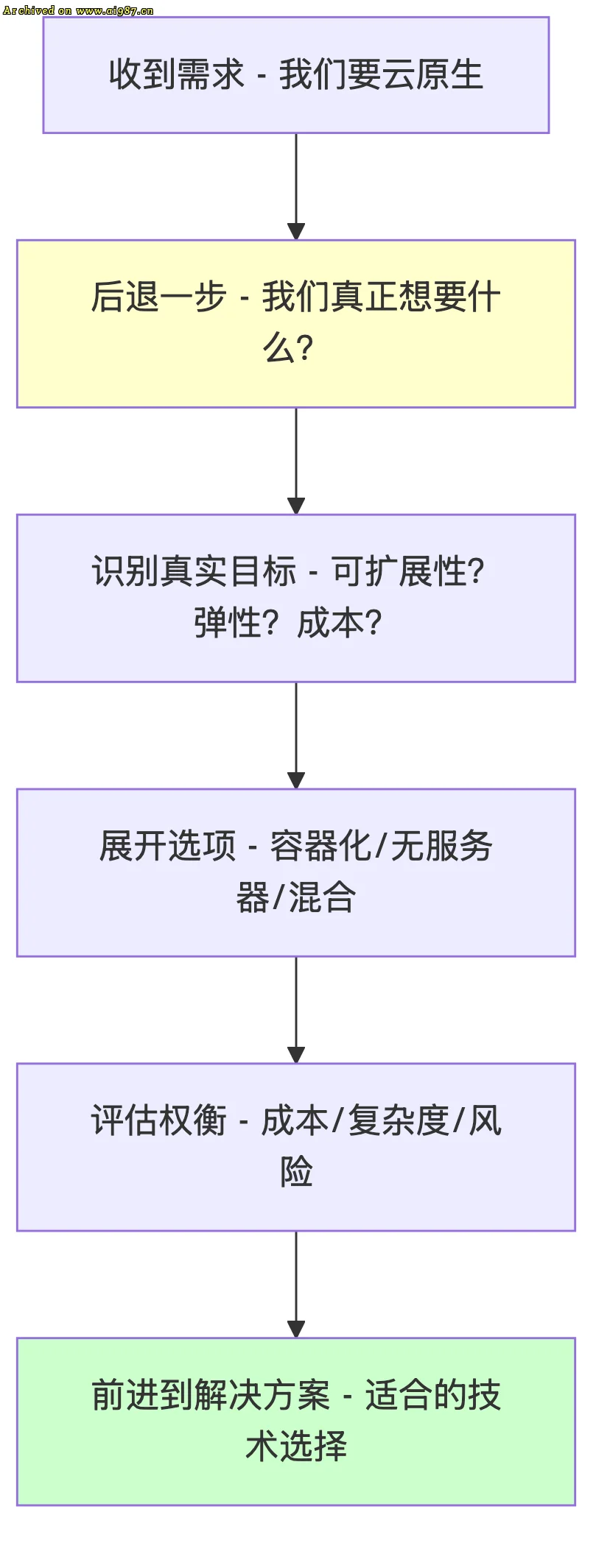

架构师的追溯思维

这是一种强大的思维模式 —— 追根溯源,然后回到解决方案:

关键是:不要只是后退和分析,要回来并提供解决方案。否则你会被贴上「太学术」的标签。

强化中间论证

很多技术提案都遵循这个模式:

- 大量的流行词和承诺(「AI 驱动的云原生微服务」)

- 模糊的中间部分(「然后…魔法发生了」)

- 巨大的资源需求(「我们需要 10 个人和 100 万预算」)

架构师的工作是强化中间部分 —— 建立从问题到解决方案的逻辑链条。

第五个维度:从现实世界学习架构 —— 架构师的必修课

星巴克的分布式系统

星巴克并不使用两阶段提交!他们的系统是这样的:

// Starbucks的异步处理模型struct CoffeeShopSystem {order_queue: Queue<Order>,payment_processor: PaymentService,barista_pool: Vec<Barista>,}impl CoffeeShopSystem { async fn process_order(&mut self, order: Order) {// 并行处理支付和制作let payment_future = self.payment_processor.process(order.payment);let coffee_future = self.make_coffee(order.items);// 不等待支付完成就开始制作 tokio::join!(payment_future, coffee_future); }fn apply_backpressure(&mut self) {// 当下游压力大时,收银员会更健谈// 减慢输入速率,避免队列溢出if self.order_queue.len() > THRESHOLD {self.cashier.be_more_chatty(); } }}

架构洞察:

- 异步处理 提高吞吐量

- 队列 解耦组件

- 背压机制 防止系统过载

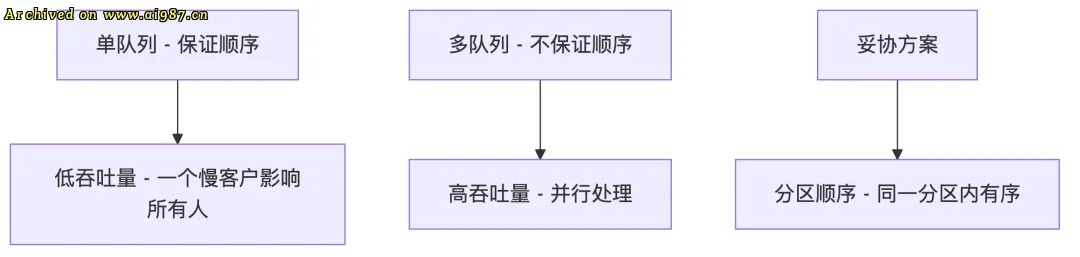

超市队列的顺序保证问题

站在超市队列中,你会意识到:顺序消息传递的代价极其高昂。

为什么云服务不保证消息顺序?看看超市就知道了:

这正是 Kafka 等系统采用分区的原因 —— 在顺序和性能之间找到平衡。

电梯系统的架构启示

观察建筑中的电梯系统,我们能发现许多架构设计的精髓:

- 优先级调度:某些楼层(如大堂)有更高优先级

- 批处理:电梯会等待收集多个请求

- 负载均衡:多部电梯智能分配任务

这些都是分布式系统的核心概念!

实践指南:如何培养架构思维

1. 练习跨层级沟通

挑战:用三种不同的方式解释同一个技术决策:

- 对开发者:技术细节和实现影响

- 对产品经理:功能和用户体验影响

- 对高管:业务价值和风险

示例练习:解释为什么要迁移到微服务架构

对开发者:「微服务让我们可以独立部署和扩展各个组件,使用最适合的技术栈,减少代码库的认知负担。」

对产品经理:「微服务让我们能更快地发布新功能,A/B 测试更容易,某个功能出问题不会影响整个系统。」

对高管:「微服务降低了市场响应时间,提高了系统可靠性,让团队可以并行工作,加快创新速度。」

2. 构建你的隐喻库

选择一个你熟悉的领域(烹饪、园艺、建筑、音乐),练习用它解释技术概念:

- 烹饪:批处理像准备宴席,流处理像经营餐厅

- 园艺:技术债务像杂草,需要定期清理

- 音乐:微服务像爵士乐队,每个乐手可以即兴但要保持和谐

3. 多维度分析练习

拿到任何技术决策,问自己:

- 这个决策影响哪些维度?(性能、成本、复杂度、可维护性)

- 这些维度是否真的对立?

- 能否引入新维度来打破僵局?

4. 现实世界观察

每天选择一个日常场景,寻找架构模式:

- 电梯:请求调度和优先级

- 交通信号:同步 vs 异步协调

- 餐厅:流水线处理和批处理

- 图书馆:缓存和索引策略

5. 实践追溯思维

下次收到需求时:

架构师的三重境界

第一重:技术专家

在这个阶段,架构师关注的是:

- 选择正确的技术栈

- 设计优雅的系统

- 解决复杂的技术问题

这是必要的基础,但还不够。

第二重:连接者

架构师开始:

- 在组织层级间穿梭

- 翻译技术和业务语言

- 构建共同理解

这时,架构师的影响力开始扩大。

第三重:团队赋能者

最高境界的架构师:

- 不追求个人的聪明,而让团队变聪明

- 不做所有决定,而是帮助他人做更好的决定

- 不提供答案,而是提供思考框架

// 三重境界的代码体现trait ArchitectEvolution {// 第一重:技术专家fn solve_technical_problem(&self) -> Solution;// 第二重:连接者fn translate_between_domains(&self, tech: Technical, biz: Business) -> SharedUnderstanding;// 第三重:团队赋能者fn amplify_team_intelligence(&self, team: &mut Team) -> ImprovedDecisionMaking { team.provide_multiple_perspectives(); team.expand_solution_space(); team.see_more_dimensions(); team.make_better_decisions() }}

深度思考:架构师的哲学命题

1. 控制与授权的平衡

你是否曾经思考过:为什么有些架构师让团队充满活力,而另一些则让团队失去动力?

关键在于理解:控制架构,而非控制人。定义清晰的边界和接口,但让团队在边界内自由发挥。就像城市规划师设计道路网络,但不规定每辆车的行驶路线。

2. 简单与完整的取舍

「我们应该构建一个完整的解决方案,还是一个简单的解决方案?」

架构师的智慧在于认识到:简单不是功能的缺失,而是复杂性的良好组织。最好的架构往往是那些看起来简单,但能够优雅地处理复杂场景的设计。

3. 当下与未来的桥梁

如何在「满足当前需求」和「为未来预留空间」之间找到平衡?

记住:过度设计和设计不足都是风险。架构师的艺术在于识别哪些决策很难改变(需要现在就做对),哪些决策可以推迟(保持选项开放)。

实战案例:将理论转化为实践

案例 1:微服务迁移的赋能实践

一个团队想要将单体应用迁移到微服务。传统架构师可能会说:「按照领域驱动设计,我们应该这样拆分…」

赋能型架构师会这样做:

提供多维视角:

- 技术维度:模块边界、数据一致性、网络延迟

- 组织维度:团队结构、沟通成本、责任边界

- 业务维度:发布周期、功能独立性、扩展需求

使用隐喻:「把单体应用想象成一个大商场,微服务像独立的专卖店。商场方便但不灵活,专卖店灵活但需要更多协调。」

展开选项空间:

- 选项 A:完全迁移到微服务

- 选项 B:模块化单体(Modular Monolith)

- 选项 C:渐进式剥离(Strangler Fig Pattern)

- 选项 D:混合架构(核心单体 + 卫星服务)

让团队参与决策:组织工作坊,让团队成员基于这些视角和选项,共同决定最适合的路径。

案例 2:技术选型的追溯思维

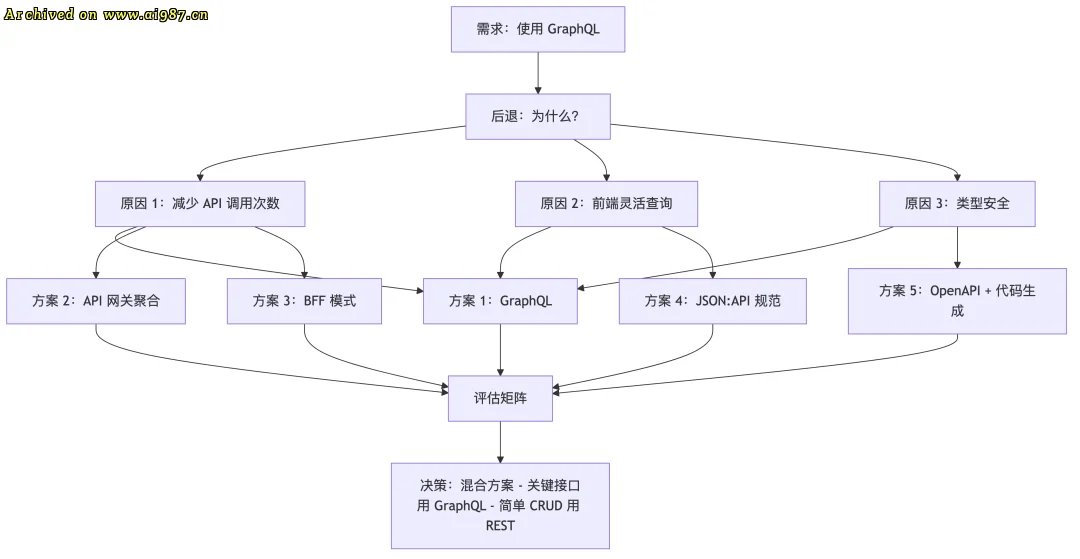

团队说:「我们需要使用 GraphQL!」

追溯思考过程:

结果:团队理解了多种选择,做出了更平衡的决策。

架构师的日常修炼

晨间仪式:多维度思考练习

每天早上,选择一个昨天遇到的问题,问自己:

- 如果这个问题发生在不同的层级,会如何表现?

- 能用什么隐喻来解释这个问题?

- 这个问题涉及哪些维度?哪些维度被忽视了?

午间反思:连接练习

午餐时,回顾上午的会议和讨论:

- 有哪些「鸡同鸭讲」的时刻?

- 我能如何更好地翻译不同领域的语言?

- 哪些隐喻能帮助建立共同理解?

晚间总结:赋能效果评估

一天结束时,评估自己的赋能效果:

- 今天我做了多少决定?(越少越好)

- 今天我帮助他人做了多少更好的决定?(越多越好)

- 团队因为我的参与变得更聪明了吗?

总结:水的智慧

回到开篇的道家智慧:上善若水。

水不会试图成为最高的山峰,而是流向最低处,连接所有的空间。水不会强行改变地形,而是顺应地形,同时悄然塑造着地形。水看似柔弱,却能穿石破壁。

这就是架构师的最高境界:

- 不争:不争夺决策权,而是赋能他人

- 利物:让每个接触到的人和系统都变得更好

- 连接:像水一样流经组织的各个层级

- 适应:根据环境改变形态,但保持本质

- 持久:通过持续的小影响,产生巨大的长期改变

当你下次面对架构挑战时,问问自己:

我是在试图成为最聪明的人,还是在让所有人变得更聪明?

我是在建造高墙,还是在架设桥梁?

我是在提供答案,还是在提供思考的框架?

记住,真正伟大的架构师不是那些做出所有决定的人,而是那些让每个人都能做出更好决定的人。他们是组织的赋能者,是连接断层的桥梁,是让复杂变简单的翻译者。

在这个技术日新月异的时代,我们不需要更多的决策者,我们需要更多的赋能者。我们不需要更多的英雄,我们需要更多的园丁 —— 那些能够让整个生态系统茁壮成长的人。

三个值得深思的问题

在你准备将这些理念付诸实践之前,请思考这三个问题:

- 你的组织中,哪些「隧道」没有对准?你能做什么来确保它们最终相遇?

- 你最常用的隐喻是什么?它们真的帮助了理解,还是增加了困惑?

- 上一次你帮助别人做出比你更好的决定是什么时候?那种感觉如何?

架构的艺术不在于构建完美的系统,而在于构建不断进化的系统。架构师的价值不在于个人的卓越,而在于团队的卓越。

让我们都成为团队的赋能者,而非独断的决策者。让我们都成为连接者,而非隔离者。让我们都成为启发者,而非控制者。

这就是架构师之道 —— 如水般流动,如光般照亮,如催化剂般加速反应,却不改变自身的本质。

愿你成为那个让团队更聪明的人。

出处:微信公众号 @程序人生